新規指定された大山崎町指定文化財について(令和7年4月7日更新)

新たに、百々遺跡出土木簡、大山崎天王山天神八王子社文書が令和7年3月21日に大山崎町指定文化財の指定を受けました。

これによって、町指定文化財は合計13件(建造物5件、美術工芸品8件)となります。

以下、新規指定された大山崎町指定文化財をご紹介いたします。なお、指定・登録文化財等の一覧につきましては、末尾にある添付ファイルをご参照ください。

百々遺跡出土木簡

山陽道の西側溝から出土した木簡は、幅12.5ミリメートル、長さ198.0ミリメートル、厚み2.5ミリメートルの荷札木簡です。「奥胡万七斗外二升」の墨書がほどこされています。「奥胡万」は積み荷の品物名と考えられます。

「七斗」は約50.4リットル、「外二升」は「奥胡万」以外に約1.4リットルの積み荷の存在を示します。

時期は、9世紀初頭です。

古代の百々遺跡は、一定階層の占地者が定住していたと評価される遺跡です。

人々の往来が想定される古代山陽道沿いの本遺跡にあって、本町では現状唯一の木簡の出土例であり、既往の調査からうかがい知ることのできる百々遺跡の賑わいを端的に示す資料です。

【文献】「京都・百々遺跡」(『木簡研究』第7号、1985年)

『大山崎町埋蔵文化財調査報告書』第24集、2003年

『大山崎町埋蔵文化財調査報告書』第47集、2017年

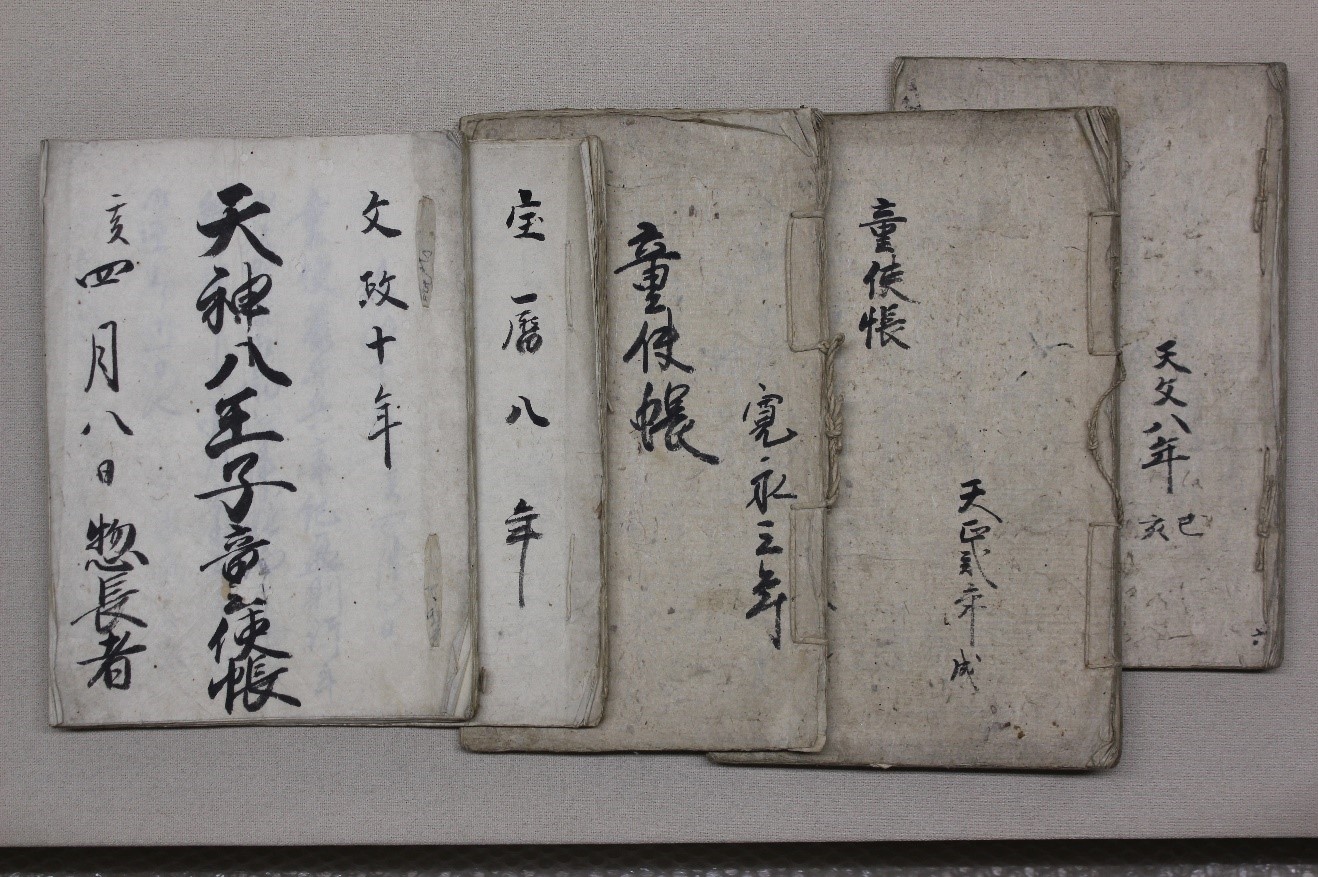

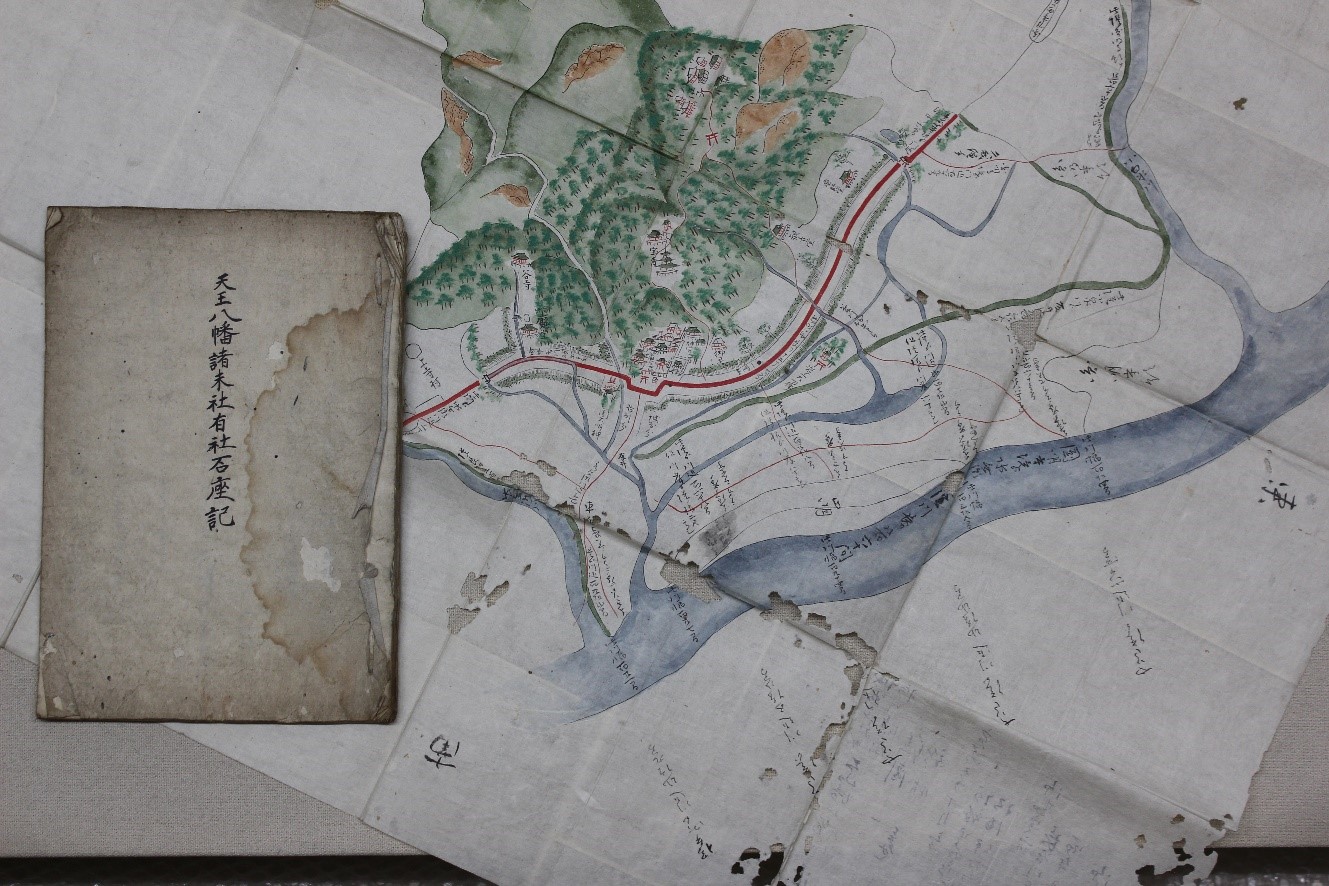

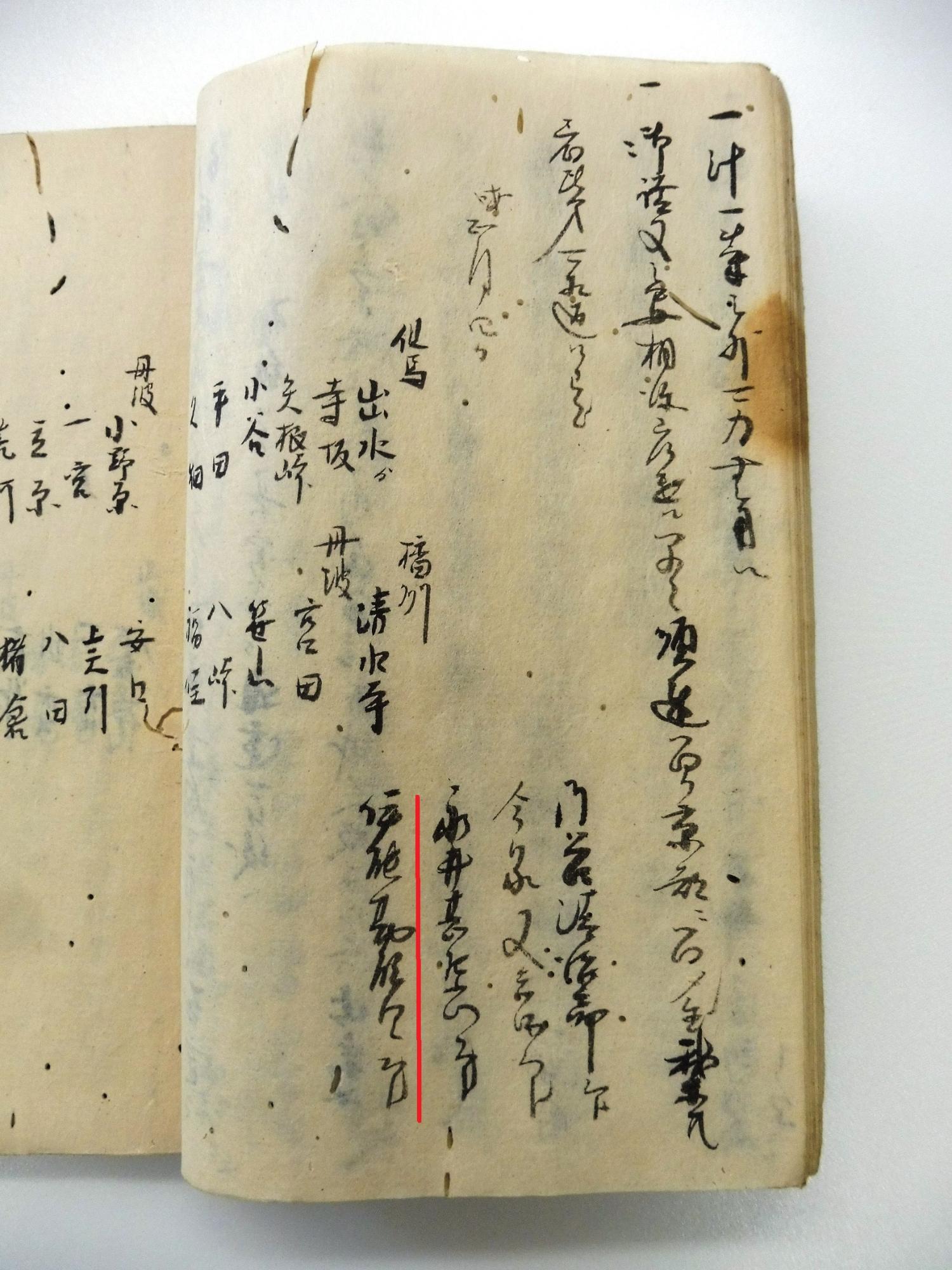

大山崎天王山天神八王子社文書

『大山崎天王山天神八王子社文書』は、歴史資料館が平成31年3月に購入した古文書です。これは天神八王子社(現在の自玉手祭来酒解神社)の頭人の名や役職の諸負担を記した冊子「童使帳」5部、他に「天神八幡諸末社有社石座記」、「大山崎八幡宮御領境内図写」で構成されています。

時期は、天文15年(1546)~安政5年(1858)です。

大山崎の地主神たる天神八王子社の祭礼記録であり、中世後期まで遡り得る稀有な史料です。前近代における祭礼と寺院との関係を知る上で、地域史にとっても貴重な文化財といえます。

【文献】『大山崎町歴史資料館 館報』27(2021)、28(2022)

令和3年3月22日に指定された大山崎町指定文化財

令和3年3月22日に大山崎町指定文化財の指定を受けました、久保川遺跡出土墨書石、島本町大山崎村史蹟景勝鳥瞰図を紹介します。

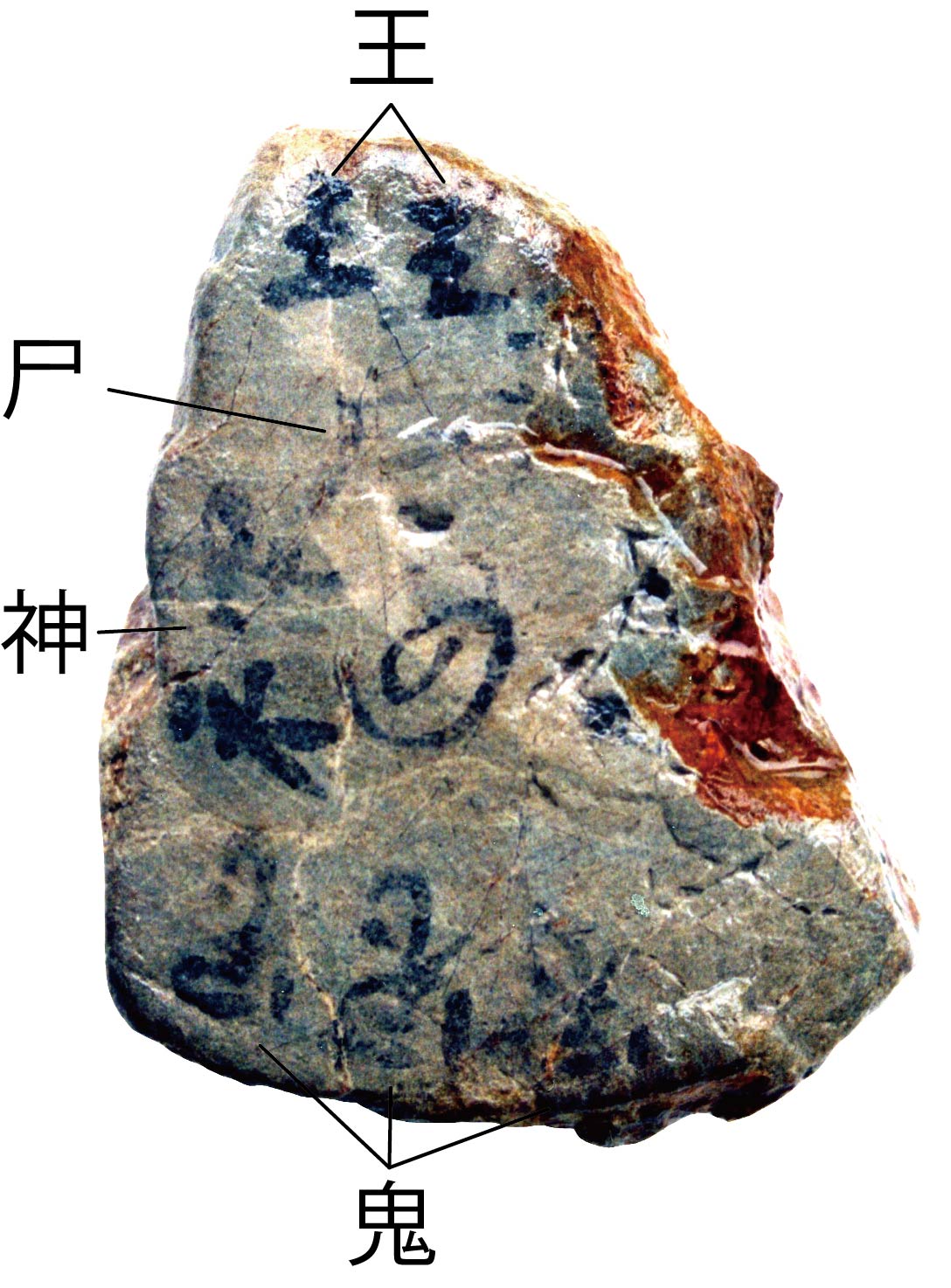

久保川遺跡出土墨書石

久保川遺跡で検出された墨書石を指定しました(一個)

久保川遺跡(大山崎町字円明寺小字里後)は奈良時代(8世紀後半頃)の拠点的な居住域と園池で構成されています。今回指定した墨書石は、池の周囲に広がる礫敷きの広場から出土しました。

墨書石は、扁平な自然石(砂岩)の両平面に墨書がなされています。

久保川遺跡出土墨書石の表面

【表面】 中央に渦巻状の文様、その周囲には「王」、「鬼」、「神」の文字が記されています。

また渦巻状文様と「王」の間にはまじないのマークである「尸」が記されています。

久保川遺跡出土墨書石の裏面

【裏面】 中央に渦巻状の文様が記されています。

渦巻状の文様・王・鬼・神・尸の配置状況は、墨書の意図が呪術的であったことを想起させます。中でも渦巻状の文様は、「ヒノワ」と呼ばれる近世のまじないで用いられる文様と共通しています。円の中心で筆を止めることによって「封ずる」意味が込められているようです。このことから、近世のまじないの用法の淵源が古代に求められる可能性があります。

本文化財は、奈良時代の呪術を考えるうえで重要な資料です。また近世のまじないの用法との共通性から、呪術の成立と伝授された過程を考えるうえで重要な資料といえます。

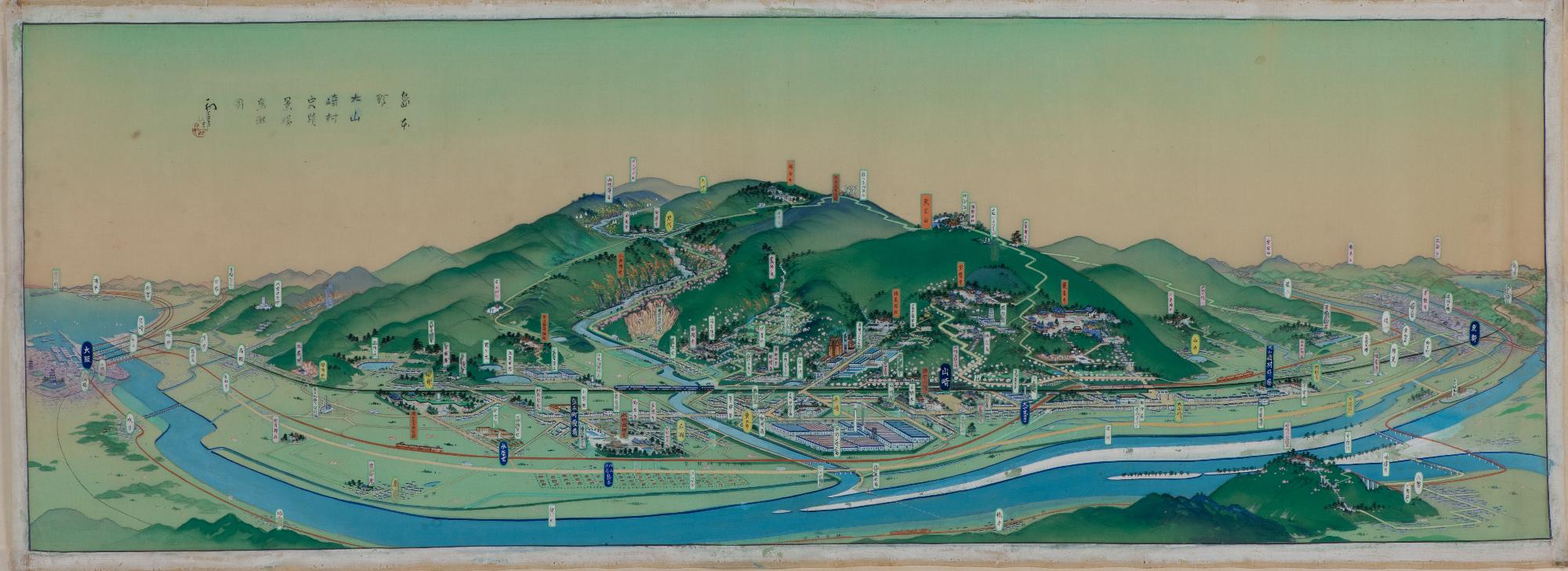

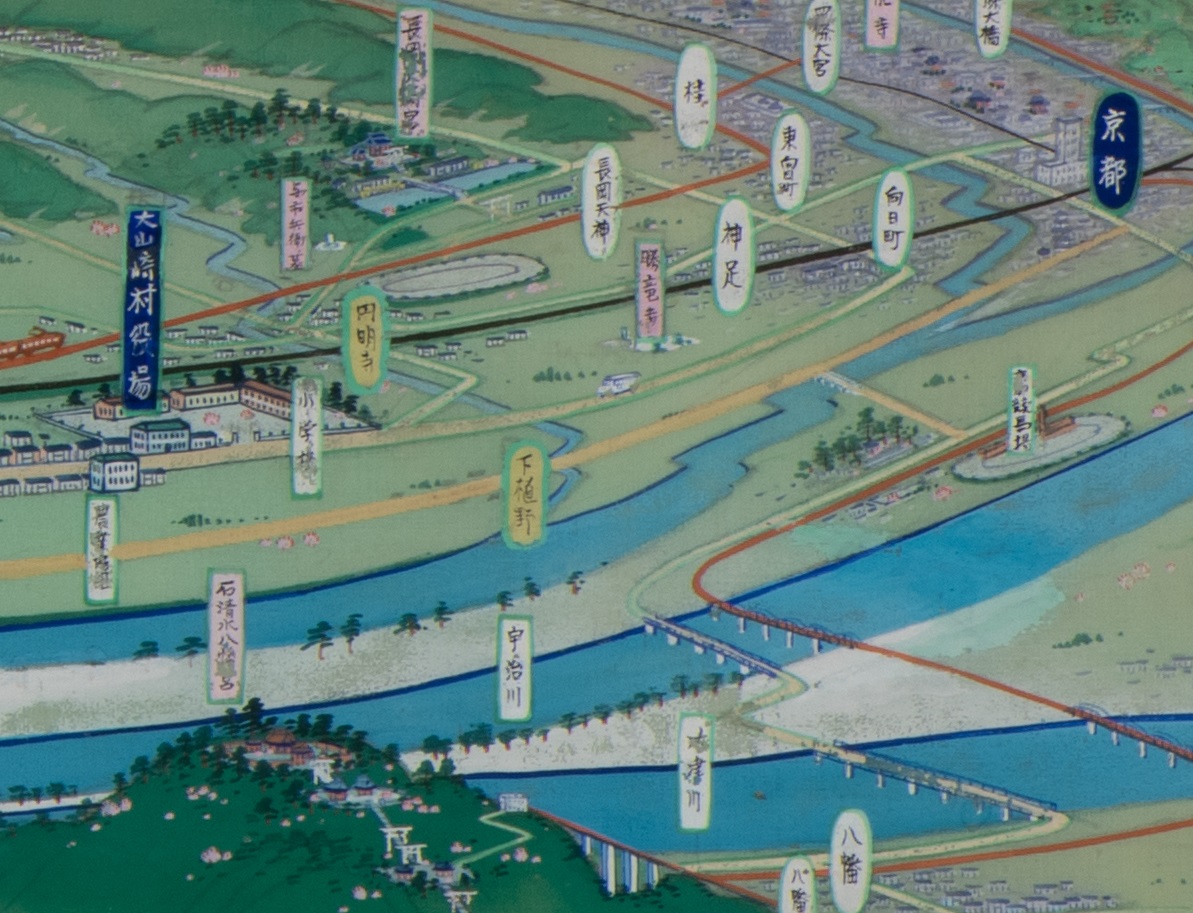

島本町大山崎村史蹟景勝鳥瞰図

近現代の観光画家として知られている吉田初三郎(1884~1955)、あるいは彼の養子朝太郎(1902~1978、二代目初三郎)の作品である、島本町大山崎村史蹟景勝鳥瞰図を指定しました。(一幅)

画面法量は縦39センチメートル、横66センチメートル、形状は絹本です。絵図は無地の掛軸に貼付されています。本図の類図については、昭和32年(1957)頃、島本町役場が発行した冊子「天王山 島本町 大山崎村」に図版が掲載されていました。戦後復興期から高度成長期への転換期、島本、大山崎の観光地、住宅開発や交通機関を知り得るとともに、府域を越えた観光誘致活動を進めていた様相が窺えます。

また、本図は観光画家吉田初三郎、あるいは養子朝太郎の原画であり、彼の作品の変遷を考える定点となる資料です。

(全体図)

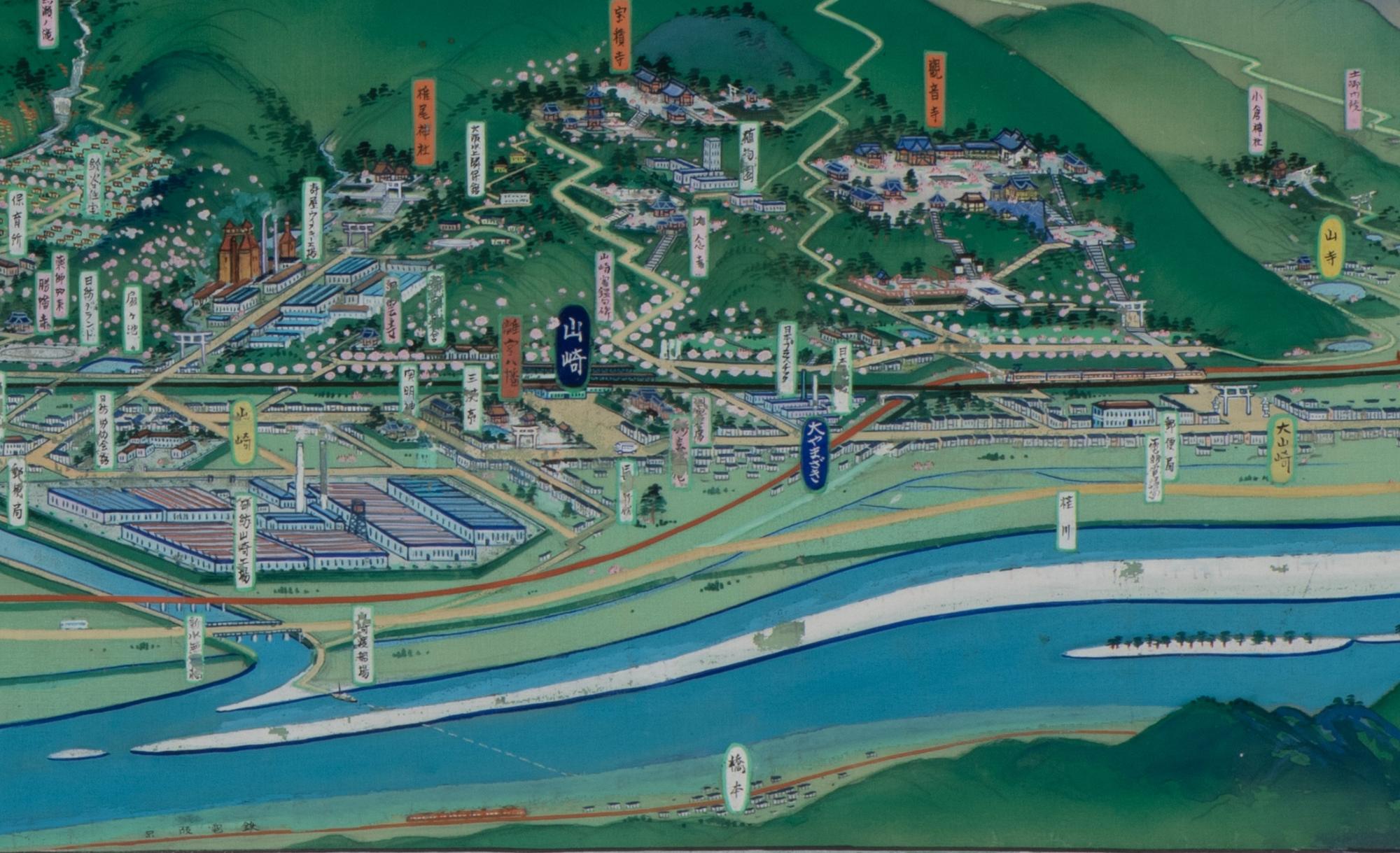

吉田初三郎作品の特徴は、地元の名所旧跡と鉄道や駅、道路、関連地名などを取り込む大胆な構図にあります。本作品も、淀川、阪急京都線、国鉄(現JR)東海道線を左右に並行して配し、その間に寺社や文化財を散りばめて描いています。

南から俯瞰する描き方となっており、右手に京都、左手に大阪を配置して、島本、大山崎が、その中間に位置することを強調しています。

右手の端には、見えるはずのない下関まで記しています。凝視すると、パンタグラフを付けた電車、ボンネット付トラックも走っています。遊び心満載の描写が、吉田の魅力であり、多くの方々に支持された所以です。

(大山崎拡大図)

本図には年代は記されていませんが、前述のパンフレットから推定して昭和32年以前に描かれたと推定されます。吉田は昭和30年に亡くなっているので、この原画は遺作か、二代目初三郎の作品と考えられます。

なお、吉田は、昭和16年(1941)にも、同じ構図で「桜井周辺図」(島本の史跡桜井の駅を中心に描いた観光地図)を描いています。

(競馬場拡大図)

大山崎の右手には、かつて長岡天神駅の南にあった長岡競馬場(現在の京都府立乙訓高等学校周辺)が、白い楕円形で描かれています。競馬場は昭和33年に廃止となっており、本図にも注記はありません。作成年代を考えるヒントになりそうです。

周辺には戦後に建てられた住宅地も描かれ、島本・大山崎が復興していく様子もうかがえます。本図は戦後における島本・大山崎の景観を考える貴重な資料となります。

平成31年3月20日に指定された大山崎町指定文化財

平成31年3月20日に大山崎町指定文化財の指定を受けました、天王山古墓出土品、小泉家文書、「天王山」銘 常夜灯を紹介します。

天王山古墓出土品

天王山山頂で検出された古墓の蔵骨器(土器)と副葬品(水晶玉)

壺形土器1個

蓋形土器1個

壺には蓋が伴います。この土器は、9世紀後半頃の特徴を示しています。

水晶玉 一括

水晶玉は、いずれも直径約8ミリの大きさで、穿孔(せんこう)されています。

天王山古墓出土品の概要

遺跡名 山崎城跡

出土場所 大山崎町字大山崎小字古城地内

古墓は、須恵器と呼ばれる壺に火葬骨と副葬品(水晶玉2点)が埋納されていました。

人骨は、推定30~50歳の女性の一体分が埋納されていました。当時は、火葬は一般的でなく、被葬者には貴族クラスの階層が想定されます。

平安時代の天王山の土地利用を示す、貴重な出土品として位置付けられます。

小泉家文書

江戸時代中後期における円明寺村を知る貴重な史料群である小泉家文書

古文書(180点)

江戸時代中後期の円明寺村庄屋の文書で、宗門改帳、山法度、御触書写など、支配、山林管理、交通に関する史料180点が残っています。

街道沿いの村を反映して、文化11年(1814)の御触書写には、測量家伊能忠敬の調査協力依頼文が写されています。

「伊能勘解由(忠敬)印」(朱線部分)。

忠敬はこの時、大山崎で宿泊しています。

「天王山」銘 常夜(じょうや)燈(とう)

江戸時代後期における天王山参詣道の整備を意識した石造物である「天王山」銘 常夜燈

西国街道と観音寺参道の交差点に二基残っています。

高さ約280センチメートル、基底幅一辺約122センチメートルを測り、嘉永(かえい)3年(1850)3月の天王山参道付け替えの際、町人有志が建立しました。

正面に「天王山」の名を刻んだ石造物として注目されます。

指定・登録文化財等一覧は、添付ファイルからご覧になれます。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

生涯学習課 文化芸術係

〒618-8501

京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地

電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131

お問い合わせはこちらから

更新日:2025年04月07日